『闘魂よ、永遠なれ!』 アントニオ猪木が遺した燃える遺伝子と無限の格闘ロマン

【闘魂遺伝子、継承と反逆のドラマ】

アントニオ猪木という巨大すぎる太陽。

その強烈な光を浴びた弟子たちは、その「闘魂遺伝子」を自らの血肉としながらも、三者三様の形で、時に忠実に、時に過激に、それぞれの道を切り拓いていった。

その様は、さながら一つの壮大な大河ドラマであった。

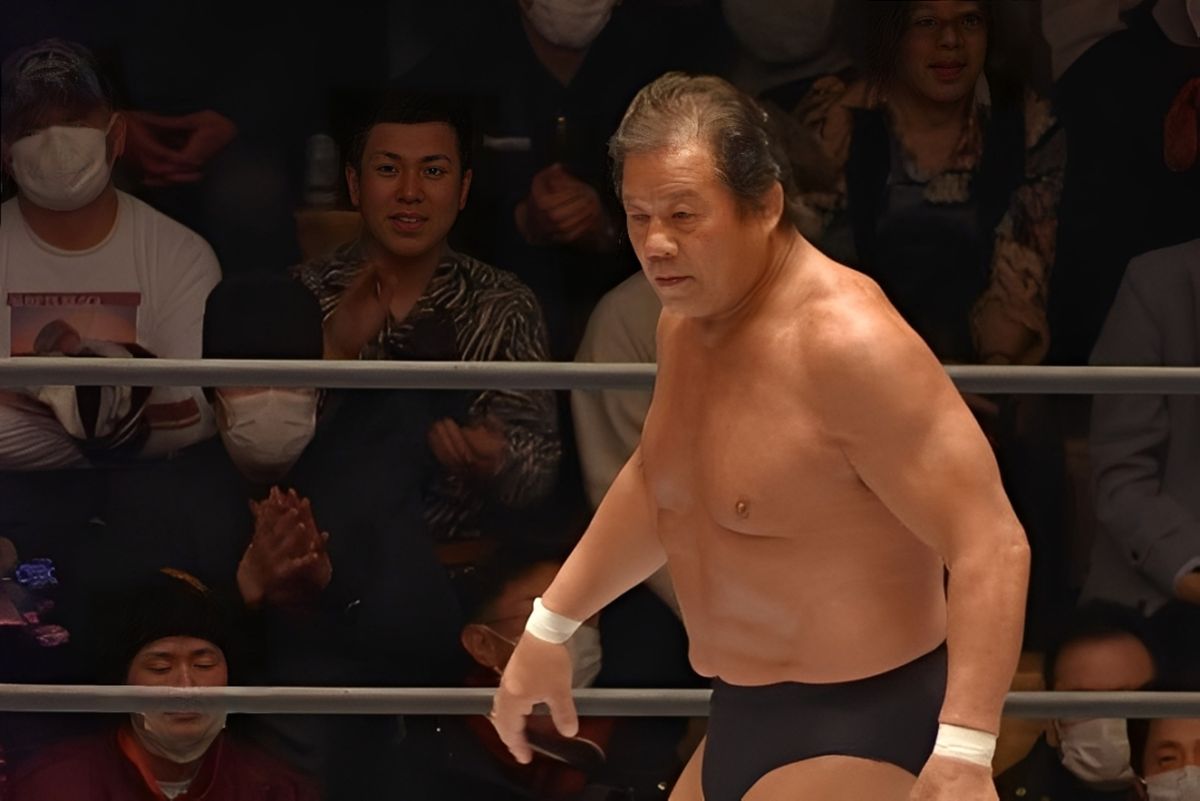

まずは、忠実なる一番弟子、“炎の飛龍”藤波辰爾。若き日の藤波は、師匠の背中を追いかけ、その教えを忠実に守る優等生であった。

しかし、その心の内には、マグマのような闘志が煮えたぎっていたのだ。

ニューヨークから凱旋し、ジュニアヘビー級に革命の炎を灯したあの姿。

そして、ヘビー級に転向し、師である猪木に牙を剥いた「飛龍革命」。

これは、単なる下剋上ではない。

師への限りない尊敬と、それを超えなければ真のトップには立てないという、レスラーとしての本能が激しくぶつかり合った、魂のキャッチボールであった。

昭和63年8月8日、IWGPヘビー級王者の藤波が猪木の挑戦を受け60分フルタイムドローとなった試合は至高の名勝負としてファンに語り継がれている。

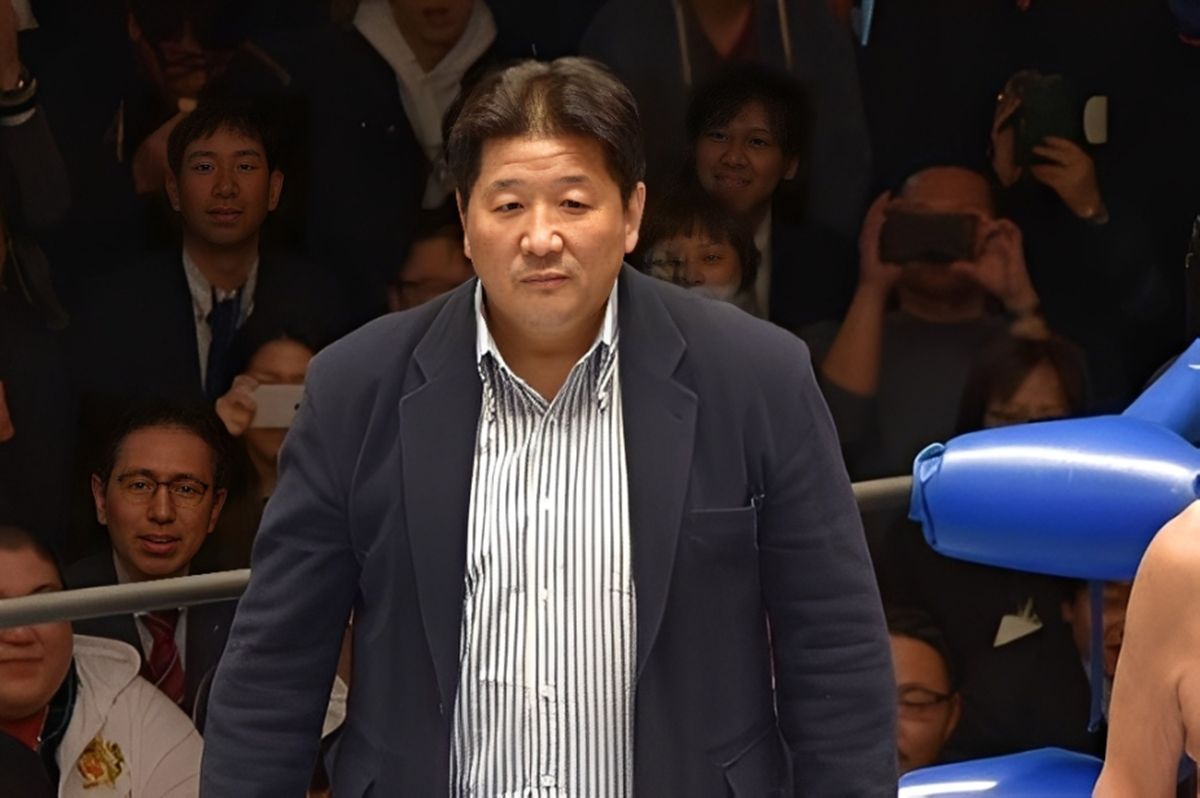

次に、その対極にいたのが“革命戦士”長州力である。

「俺は藤波のかませ犬じゃない!」この衝撃的な一言から始まった革命は、猪木が築き上げた絶対的な世界観に、真正面から反旗を翻すものであった。

長州は、猪木が放つ強烈な光に対する反逆者であったのだ。

その闘いは、旧来のファンから反発を受けながらも、新たな世代の熱狂的な支持を集め、新日本プロレスのマットに凄まじいまでの緊張感と活性化をもたらした。

猪木は、その反逆ですら、内心ほくそ笑んでいたに違いない。「それでこそ俺の弟子だ」と。

闘魂とは、時に噛みつくことで、より強く、より激しく燃え上がる炎なのである。

そして、最も純粋に、そして最も先鋭的に猪木のイズムを追求しようとしたのが、“格闘王”前田日明であった。

猪木の提唱するストロングスタイルを、よりリアルに、よりシビアな「格闘技」として突き詰めようとした求道者。

その純粋すぎるがゆえに、「プロレス」というジャンルの枠組みからはみ出し、UWFという新たな理想郷を求めて旅立っていった。

前田の歩んだ道は、猪木がマットに蒔いた「強さへの探求」という種が、全く予想もしなかった土壌で、美しくも危険な花を咲かせた姿であった。

猪木への愛憎入り混じった複雑な感情を胸に、独自のカリスマで一時代を築いた前田。

これもまた、紛れもない「闘魂遺伝子」の、一つの究極進化形であったのだ。

藤波、長州、前田。この三者三様の遺伝子が、さらに闘魂三銃士(武藤敬司、蝶野正洋、橋本真也)へと受け継がれ、それぞれがまた新たな解釈で闘魂を体現していった。

猪木という一本の巨大な樹木から伸びた枝葉は、今やプロレス界の隅々にまで広がり、豊かな森を形成しているのである。