摩天楼に刻んだ「ドラゴン」の名。古稀を過ぎてもなお燃え盛る、“炎の飛龍” 藤波辰爾の「終わらない旅路」

■名勝負数え歌。嫉妬と情念が織りなす人間ドラマ

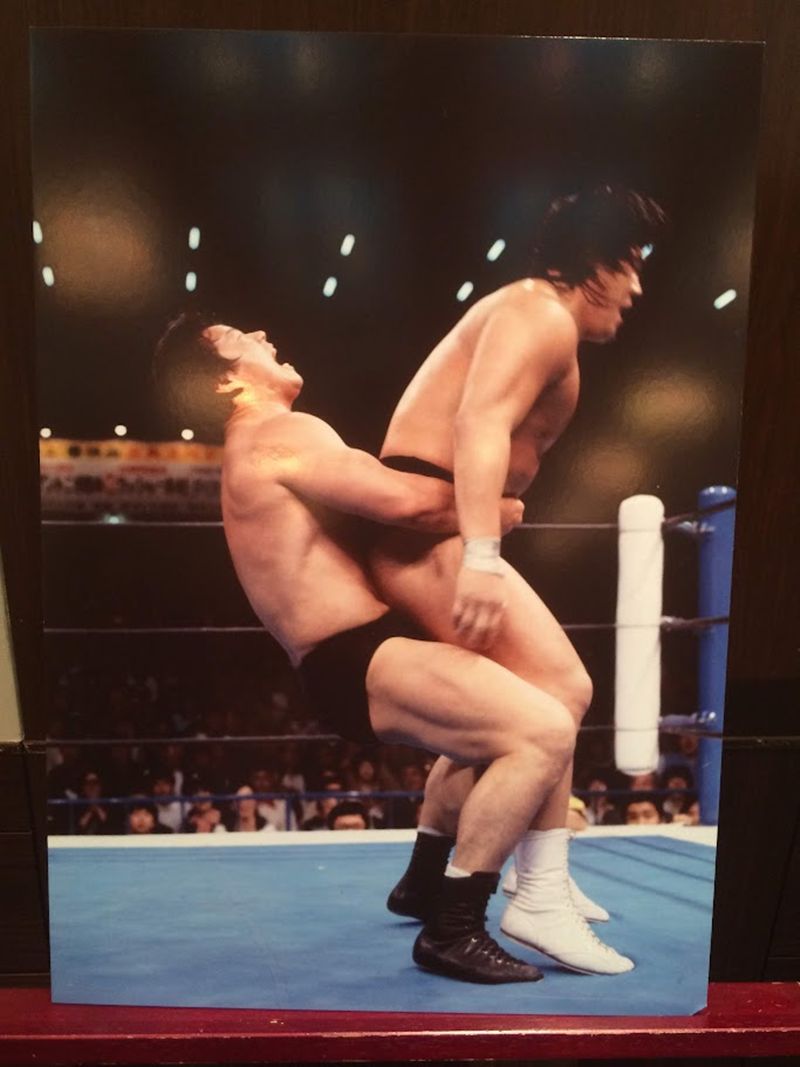

1982年、ヘビー級への転向。 そこで待っていたのは、長州力という運命のライバルとの遭遇だった。

「噛ませ犬」発言に端を発する抗争劇。 エリート街道を歩む藤波。雑草魂で這い上がる長州。

二人の闘いがなぜ、あれほどまでに日本中の心を揺さぶったのか。

それは、そこに「人間」がいたからだ。 嫉妬、焦燥、プライド、愛憎。

誰もが社会生活の中で抱えるドロドロとした感情を、彼らはリングというキャンバスの上で、肉体言語を使ってさらけ出した。

「名勝負数え歌」とは、技の応酬ではない。感情のキャッチボールだった。

藤波が受け止めたのは、長州のラリアットだけではない。

前田日明らUWF勢の強烈な打撃をまともに受け続けた。

後に前田は「無人島だと思ったら仲間がいた」と藤波辰爾を評した。

長州力や前田日明という男の人生そのものを受け止め、そして返したのだ。

だからこそ、あの闘いは色褪せない。

今もなお、我々が当時の映像を見て胸を熱くするのは、そこに嘘偽りのない「魂の叫び」が刻まれているからである。

■飛龍革命、そして社長就任。不器用すぎた男の誠実さ

藤波辰爾を語る上で、避けて通れないのが「師匠・アントニオ猪木」との関係だ。

1988年、沖縄での飛龍革命。 自らの前髪をハサミで切り、現状改革を訴えた藤波。

あれは、師匠への反逆ではない。

偉大すぎる父を持つ息子が、父を超えようともがき、苦しみ、それでも父を愛するがゆえの、悲痛な叫びだった。

「いつまで同じ景色を見せ続けるのですか」 その問いかけは、組織論であり、継承論であった。

だが、時代を動かした代償は大きかった。 1989年、腰の負傷による長期欠場。

椎間板ヘルニアの激痛は、日常生活すらままならない絶望を藤波に与えた。

「自殺を考えた」と後に語るほどの暗闇。

それでも、藤波は戻ってきた。 「NEVER GIVE UP」。 その言葉を、身を持って証明した。

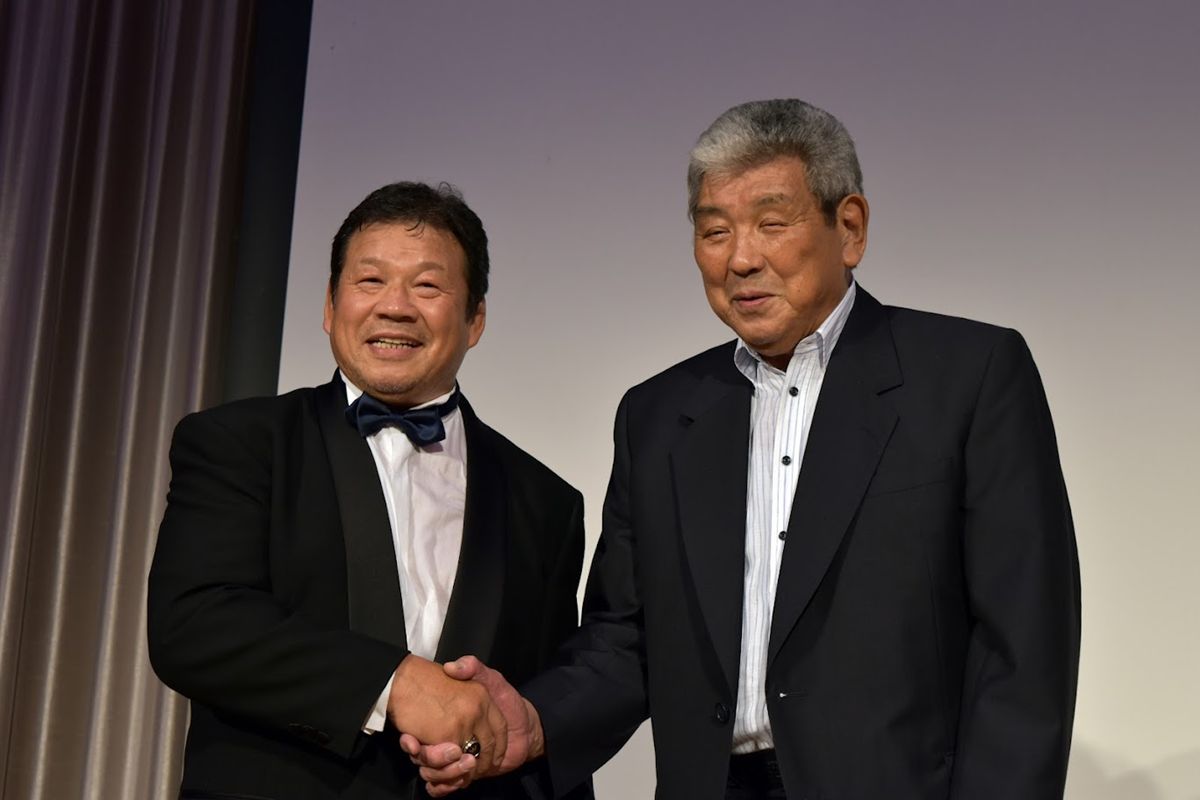

そして、1999年の社長就任。

格闘技ブームの波に押され、主力選手が次々と離脱していく冬の時代。

藤波は「こんにゃく社長」と揶揄されながらも、崩壊寸前の新日本プロレスを支え続けた。

経営者としては、確かに不器用だったかもしれない。

非情になりきれず、決断を迷い、右往左往した。

しかし、それは藤波辰爾という男が、あまりにも「人間として誠実すぎた」証左ではないだろうか。

誰かを切り捨てて前に進むことができない。 仲間を、家族を、そしてプロレスを愛しすぎたがゆえの苦悩。

その優しさがあったからこそ、新日本プロレスは最悪の時期に「プロレスの火」を絶やさずに済んだとも言えるはずだ。