摩天楼に刻んだ「ドラゴン」の名。古稀を過ぎてもなお燃え盛る、“炎の飛龍” 藤波辰爾の「終わらない旅路」

リングの肖像〜時代を変えたレスラーたち〜『レジェンド日本人レスラー列伝』

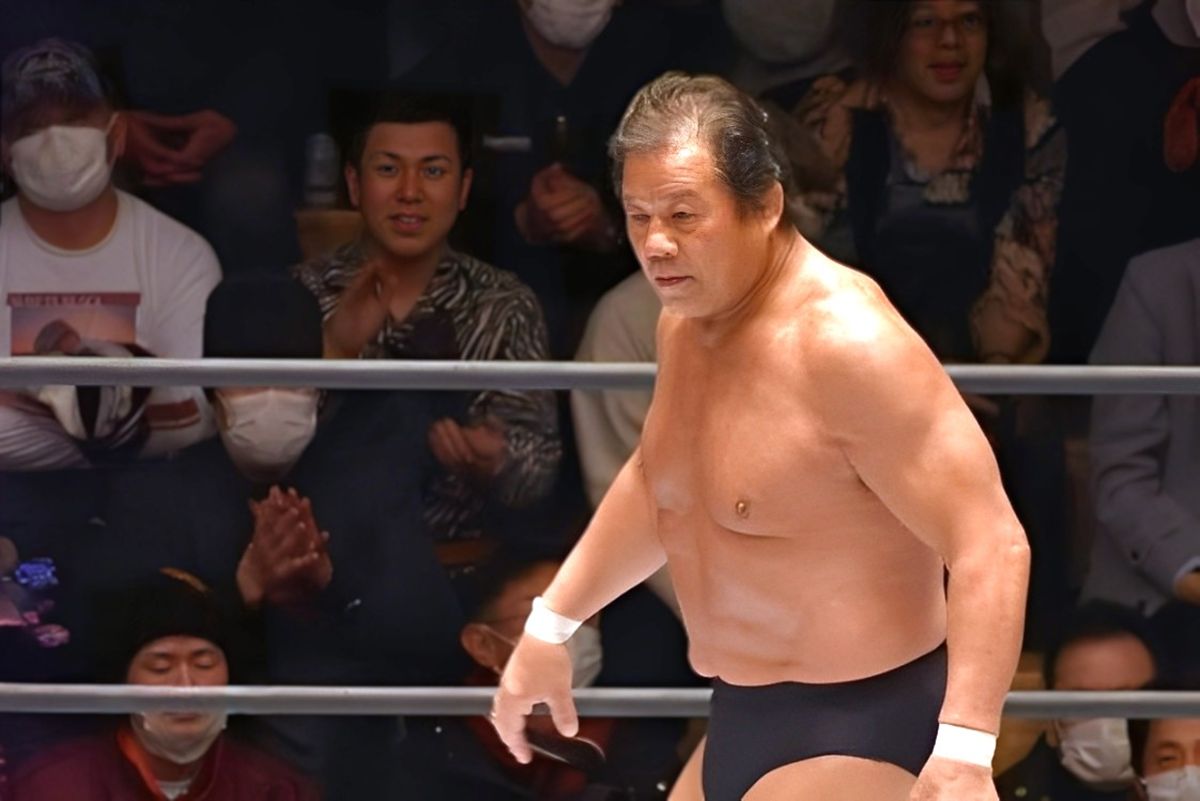

時代を生き延びたのではない。時代を連れてきた男、藤波辰爾。72歳の現在進行形。

「レジェンド」 この言葉の響きには、 かつて凄かった人。過去の偉人。歴史の教科書の中の住人。

だが、藤波辰爾という男を前にしたとき、その安易な定義は音を立てて崩れ去る。

2026年、現在72歳。 プロスポーツの世界において、この年齢は「老後」とさえ呼ばれる時間だ。

しかし、藤波は今もリングシューズの紐を締め、ショートタイツに身を包み、ロープを跨いでいる。

これは余興ではない。懐古趣味のイベントでもない。 汗が飛び散り、筋肉が軋み、吐息が漏れる、生の闘いである。

多くのファンは思うかもしれない。なぜ、そこまでして闘うのか。 もう十分に証明したではないか。もう休んでもいいのではないか。

だが、そうではない。 炎の飛龍は、時代を生き延びたのではない。

昭和、平成、令和という激動の時代を、その背中に背負い、ここまで連れてきたのである。

単なる記録や戦歴の羅列ではない。

藤波辰爾という一人の人間が、いかにして「時代」と格闘し、傷つき、それでも立ち上がり続けてきたのか。

■革命前夜。ニューヨークの摩天楼に刻んだ「ドラゴン」の名

時計の針を1978年に戻そう。 当時のプロレス界において、主役はあくまで「ヘビー級」の巨漢たちであった。

身体が小さい者は、前座で身軽な動きを見せるだけの存在。それが世界の常識だった。

その常識をたった一人の日本人の青年が覆した。 ニューヨーク、マディソン・スクエア・ガーデン(MSG)。

藤波辰爾が放った「ドラゴン・スープレックス」は、単なるフィニッシュホールド以上の意味を持っていた。

相手をフルネルソンに捉え、美しいブリッジと共に後方へ投げる。

凱旋帰国した藤波が巻き起こした「ドラゴン・ブーム」。

会場には黄色い声援が飛び交い、女性や子供たちが瞳を輝かせた。

それはプロレスが「男たちが観るもの」から「女性や子供も観れるもの」へと進化した瞬間でもあった。

藤波がいなければ、後の獣神サンダー・ライガーも、現在の高橋ヒロムも存在しなかったかもしれない。

「ジュニアヘビー級」というジャンルそのものを創造した男。

藤波は体格で劣る者が世界で勝つための「理屈」と「希望」を、リング上で提示してみせたのだ。